因为生长在高等院校的环境里,上大学对于我,似乎就是一个从小学到中学再到大学的自然而然、或者说是顺理成章的必然阶段,并不是什么特别的甚至达到了理想级别的愿望。

可是,当我进入中学的时候,轰轰烈烈地贯彻阶级路线的各种举措让我看到,能不能继续深造不在于个人接受知识的能力强弱,也不在于个人为获取知识作了多大的努力,而在于有没有一个红色的家庭背景。

这个严酷的现实,使我不得不改变以往的认知——上大学对于我这样的人,恐怕不再是理所当然天经地义,而是我这辈子走不出去的一个梦幻了。后来的坎坷经历也充分证明了这一点。

1977年,我在重庆打通煤矿当矿工已经6年。那一年国家恢复了高等院校的入学考试制度。一开始,对于这个消息的可靠性,我抱着极大的怀疑态度,并在心里认定,除了考试以外肯定还有什么别的选择标准。

这以前,大学已经恢复招生好几年了,但学生全都是由单位推荐,谓之“工农兵学员”。这样的招生和工矿企业到农村招工差不多,像我这种家庭出身的人,根本不可能被推荐上大学。

记得1973年,国家曾经有过一次恢复入学文化考试的尝试。最初也说人人都有机会报名,可是到后来,报名依然是单位推荐,事实上又给我们这类人亮出了“此路不通”的告示。当时,我所在的采煤一队推荐了一个从巴县招来的农民矿工。

如果那次真的按照最初定下的方针——必须通过文化考试并根据成绩确定录取与否,这个被推荐的人大约只能老老实实打道回府继续他的矿工生涯。可是他有运气,遇到了“白卷英雄”张铁生。张铁生试题不会做,在试卷背后写了一封痛斥考试制度的控诉信,凭着这封信他如愿以偿进入了大学,却把许多长期受压制、怀着公平竞争奢望的下乡知青考生打发回了广阔天地。

听说,那次被推荐参加考试的人,一律是按政审标准而不是按考试成绩录取,我妹妹就因政审不合格被毫不留情地刷了出去。我们采煤一队的那个农民矿工,托张铁生的福堂堂正正地成了大学生。到1977年我们参加高考时,他已经毕业,回到打通煤矿当了技术员,完成了让无数人仰慕的从农民矿工到国家干部的逆天转换。

1977年恢复高考的消息传播开后,尽管我不敢肯定考试成绩将是录取的唯一条件,但也有某种预感——改变我命运机会终于到来了,也许还是唯一的一次机会。所以后来,从准备高考的第一时刻起,我就告诫自己这是背水一战,只有胜才是出路。

恢复高考正式公布以后,我知道了对考生的要求:没有家庭出身限制,年龄不超过三十岁,高中毕业或具有同等学力(同等学力这个概念是第一次听到)。分析了一下自己的情况,我觉得心里比较有底。

我当时不到28周岁,尽管已经大了一些,但还没有超过规定的年龄界限。实际上,后来年龄放宽到了35周岁,主要是照顾老三届那些高三毕业的学生,他们的年龄都已经超过了30周岁。至于“同等学力”,我虽然只有初中三年的学历,不过在煤矿的几年,我从来不像其他矿工那样下班后打牌喝酒吹牛皮,把时间白白浪费掉。

矿工的工作不但非常危险,而且极其艰辛,每天从井下出来,就只想把自己的沉重而疲惫的身躯放到床上。但我从小学开始就是一个喜欢阅读的人。在煤矿的那些年代找不到什么有价值的读物,我就把中学时代学过的俄语捡起来,先复习,再一步一步学习高中乃至大学的相关知识,给自己的精神生活增加一点养料,也给贫乏的矿工生活增添一点色彩。日积月累,我的俄语就自学到了一定的水平。

当时,为了支持我学习,母亲时不时去西师图书馆帮我借书,有《高尔基短篇小说选》《契科夫小说选》《罪与罚》《战争与和平》等俄文原著和俄文版的《悲惨世界》。图书馆的熟人告诉我母亲,这样的书是供大学二年级学生阅读的。我把除《战争与和平》这个大部头以外的其他著作全都翻译成了汉语,我妹妹还拿去她的单位和一些朋友传阅。

后来我自己上了大学才知道,就算大学四年级的学生,估计有一大半也读不了这样的原著。除俄语外,我还自学了英语和高中的数学,主要是立体几何和解析几何。可惜没有足够的条件进一步学习高中的物理和化学课程。

1977年高考规定,报文科的考生,考试科目是语文、数学、政治,此外历史地理并为一门,共四门。如果报考外语专业,则在这四门之外加上外语的笔试和口试。外语我不用花费时间和精力准备;语文和历史地理,我原来基础比较好,稍加复习即可;政治这门课,基本没有人认真当作一门课程来学习或复习,一般都是临考试的前几天死记硬背一通;唯一不太有把握的就是数学。因此,我必须花大部分的时间和精力来准备数学考试。

刚刚恢复高考的时候,不像后来各种类型的考试指南、复习资料铺天盖地,要多少有多少,只怕考生没有时间选择,也没有时间看那么多。当年,但凡有人找到稍微新一点的复习资料,都会被周围正在准备考试的人视为至宝。那时又没有复印机,一篇资料大家轮流看,想拥有资料的人便只能不辞劳苦用手抄,熬夜到凌晨的也不是个别现象。我通过各种渠道,搞来了一些复习资料,其中主要还是文革前的旧高中教材。

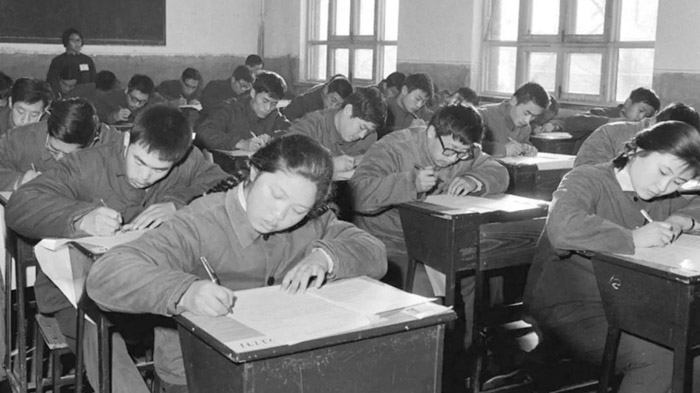

说来惭愧,这一改变我命运的重大事件具体是从什么时候开始的,以及复习的过程我都忘记了。只是模模糊糊地记得,留给我们准备的时间并不是很长,最多不过一两个月吧。那段时间,我一直处于既兴奋又紧张的状态中,毕竟远离学校整整十一年了,这十一年里没有经历过任何的文化考试,猛然面临的就是高考——这个我从进入中学起就知道而且被公认的最大难关。

进了大学才知道,我对自己实力的估计有些过低了。我的考试成绩是310多分,在当届重庆市的考生中属于“尖子”。这个成绩本可以报北大,但我当时要离开煤矿的愿望十分迫切,加上自己认为年龄偏大,为保险起见,填报志愿的时候,基本上只考虑如何顺利地跨进大学的门槛,别的都忽略了,所以没报北大。