按:享誉世界的物理学家杨振宁近日去世,终年103岁,他称自己的一生是“沐光而行,如斯如愿”。杨振宁在往事回忆里,提到对他影响最深的教授之一王竹溪,王竹溪在西南联大指导他开展硕士论文研究,对他的一生有过决定性的影响。

1956年,王竹溪在北大物理系任教时,指导过另外两位本科生:顾雁和刘治平。仅过了一年,两位二十一二岁的青年在反右后双双折翼。一位在1960年被捕,判刑十七年,另一位在1958年被送劳教农场,再也没能重回科学殿堂。

在这篇长文中,艾晓明从得知刘治平的名字开始,爬梳史料,重读文献,联系1957年中科院反右的历史脉络,描述出一批坠落者的命运踪迹,由此揭示出一个常常被人们忽略的诡异图景,中科院当年以保护一批资深科学家为名,将另一批青年学者推上反右祭坛。

文章用大量事实说明,对自然科学家的所谓特殊保护政策,只是权宜考虑,长期来看是无效的。而当这个科学共同体分崩离析时,所有科学家的悲剧也就为期不远。为享有沐光而行的未来,需要记住这些暗夜亡灵的故事。

中科院反右中消失的一页

——寻找青年物理研究者刘治平

艾晓明

人是如何感受历史中那些巨大灾难的呢?又是怎样度过那些灾难的呢?无论是在灾难前还是在灾难后,遗忘始终居于统治地位。因为看到大众是如何能够忘却历史动乱的动机,又是如何轻而易举地把日后精心编造的解释当作事实,我将遗忘从因果原则中除了名。

——埃米尔·库斯图里卡:《我身在历史何处》1

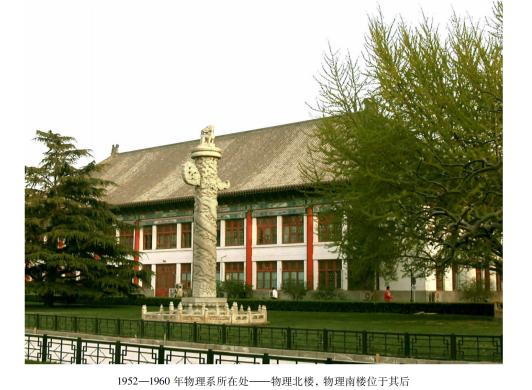

刘治平,第一次听说这个名字是在中国科技大学物理学教授顾雁先生那里。顾雁,北京大学物理系五二级,刘治平是他的同班同学,曾和他一起在著名理论物理学家王竹溪教授指导下完成毕业论文。

来源:《北大物理系九十年》

顾雁和刘治平同在1956年毕业,刘治平留在北京的中科院近代物理研究所,顾雁去了兰州大学。同年9月,顾雁报考了该所李荫远指导的研究生,专业是固体理论问题,次年被录取。

顾雁同时也报考了兰州大学物理系,并被录取。思考利弊后,他决定留在兰大,跟随物理学家徐躬耦教授做研究。就在这年,1957年鸣放之后,顾雁成为全校研究生三右派之一。1958年,他被发配至天水接受“劳动考察”的处罚。1960年10月,顾雁因参与创办“星火”被捕,获刑十七年。

十九年以后,1979年2月17日,兰州大学在关于顾雁右派问题的复查改正结论中明确写道:“经复查认为,顾雁同志在1957年整风鸣放中,没有右派言论。”

而顾雁自己明白,他被划右派不是因为言论,而是受到他的同学刘治平牵连:“我去兰大后,我们之间经常通信。1957年鸣放一开始,他就来函说,要为我在肃反中受到的不公正批判讨说法。我去函劝他不要去鸣放,他不听我劝。反右开始后,他来函向我诉苦,并首次提到了他父亲被镇压之事。我回函劝他要冷静,并说运动来了毕竟也要过去的。估计我给他的这些信,最终到了反右斗争委员会手中。”

这使我想到第一个问题:刘治平是谁?他到底说了什么以至于牵连到远在兰大的同窗?

第二个问题是:刘治平还活着吗?如果他不在了,他是怎么死的?

第三个问题,或者不算问题,是一个必须澄清的事实:中科院没有划一个右派吗?

最后一个问题的缘起是这样,我在网上查找资料时看到,2013年11月1日,凤凰网刊出凤凰卫视10月30日《腾飞中国》的节目文字,其中有这样一段话:

所幸的是从1956年到1967年主管科学院的“外行”是张劲夫。据老人叙述,科学院有影响的领导第一个要数张劲夫,11年里,他的管理有口皆碑,他不怕别人看不起自己,反而更能组织科学家发挥作用,而且在特殊年代里,张劲夫还勇于保护科学家,在反右运动中,他向毛泽东建言科学家是国宝,要求特殊政策,这种逆流进言的勇气连毛泽东都颇为吃惊。反右中,中科院因此只有几个人做检查,没有划出一个右派。2

此文没有按照一般采访的惯例,说明“老人”是某一位实名者;而在口语中,“老人”也泛指某单位的资深员工。但不管是有某匿名老人发声,还是以集体名词的“老人”代言,这段话的结语是不同寻常的,仿佛历史的涡流到了这里突然消散。而当它以如下标题转发时,更显得不同凡响:《真事:反右运动中中科院没有划一个右派》。3

反右已经过去了六十八年,很快就要到七十年,绝大多数右派幸存者都离开人世了。即使如此,因为刘治平是在中科院所属单位,他被划右派案,就不会无迹可寻。

我想追踪刘治平的这段经历,也是想厘清这个事实:中科院真的没划右派吗?显然不是。对此,不仅可以通过刘治平本人的遭遇来证明,而且,还可以找到更多的例证来呈现中科院反右的图景。在阅读过程中我发现,中科院对科学家的确采取了区别对待的政策,但在保护一部分资深/有成就/海外归国科学家的同时,将一大批年轻学者绑缚到了右派的耻辱柱上,他们成为反右的祭品。其中,尤其是如刘治平、徐刍等人的命运,为这场劫难留下了血染的册页。

一反右时期的中国科学院

查看中科院网站上有关《中国科学院发展历程》可见,“中国科学院由中国科学院学部和中国科学院各直属机构组成,是中国自然科学最高学术机构和全国自然科学与高新技术综合研究与发展中心,是国家在科学技术方面的最高咨询机构。”

中科院在新中国成立后的一个月成立,在对原来的两大国立研究单位——中央研究院和北平研究院的二十个研究所进行调整改组的基础上,合并而成中科院的基本框架。1955年,中科院学部成立,下设物理学数学化学部、生物学地学部、技术科学部和哲学社会科学部四个学部,自然科学研究人员是中科院的主体。

1957年,中科院的院长是郭沫若,副院长即凤凰专题节目中所述张劲夫。在目前中科院网页的编年史上,1957年5月的鸣放动员和6月开始的反右大批判已经淡化,只有两个小节概括地述及两大事件:

其一,“错误批判五教授关于科学体制问题的意见”。

其二,张劲夫请求在反右运动中保护自然科学家。4

先说其一,五教授意见,指的是《人民日报》6·8社论第二天发生的事,“6月9日,《光明日报》发表中国民主同盟中央委员会科学规划问题临时研究组负责人曾昭抡、千家驹、华罗庚、童第周、钱伟长向国务院科学规划委员会提出的《对于有关我国科学体制问题的几点意见》。”这个意见被认定为“反社会主义的科学纲领”,受到批判。

在中科院的网页上,对上述五教授中的前后两位特别加了一个定语:“此后,在教育系统工作的曾昭抡和钱伟长被定为右派分子。”

将这两位教授归之于“在教育系统”,是否意味着曾昭抡和钱伟长不属于中科院,而中科院没有打右派呢?依然不是。

钱伟长可以算是在教育系统,他在反右之前的1956年被任命为清华大学副校长,反右之后,虽然被划为极右,但保留了教授职称,没有离开清华大学。

曾昭抡在1957年12月因右派而被撤职(撤去的职务包括高教部副部长、中国科学院化学研究所所长、全国科联副主席、中国化工学会筹委会副主任),其处理意见为:“可在大学内任化学教授。降职、降级、降薪(教授二级)”。他在中科院受到惩处后,才到教育系统任职,1958年4月,曾昭抡应武汉大学校长李达之邀,离开北京到武大化学系任教。