阿波罗网王笃若报导/10月31日,评论员财经数据库在X平台发文指出:“100年前,美国通缩;100年后,中共国通缩。历史没有新鲜事。”他警告,通缩会加重债务负担,而更重的债务负担又会带来更严重的通缩。

目前中共国政府与居民家庭部门负债率都处于高位,进入通缩后债务问题凸显。随着人口老化加速、经济增长受限,这些债务将永远无法化解。这正是经济学家欧文·费雪(Irving Fisher)在1933年研究美国经济大萧条时提出的“债务—通缩理论(Debt-Deflation Theory)”。

历史上最严重的一次通缩,是1929年至1933年的美国大萧条。当时虽然因为黄金流入,美国的基础货币(即央行发行的钱)在增加,但企业和家庭的债务太重、资产价格又不断下跌,大家都害怕再借钱或花钱。

企业担心卖不出去货,开始裁员、减少投资;老百姓担心失业或收入下降,选择存钱不消费。银行看到坏账增加,也不敢放贷。结果,整个经济中的资金流动性骤降,货币总量(M2)在四年内减少了三分之一。

钱越来越“紧”,物价越跌越没人买,形成了“越通缩、越恐慌,越恐慌、越通缩”的恶性循环,经济几乎陷入冻结状态。

由于信贷紧缩、资金难以流通,企业纷纷倒闭、物价快速下跌,形成“越跌越不敢买、越不敢买越跌”的恶性循环。最终,整个经济几乎停摆。

在大萧条期间,美国20%的商业银行倒闭,国民生产净值下跌53%,实际收入下降36%。1933年的人均实际收入与1908年经济萧条时期持平,每三个就业人口就有一个失业者。由于危机过于严重,1933年罗斯福推行的“新政(The New Deal)”也未能使经济复苏,最终拯救美国的,是第二次世界大战的爆发。

财经数据库指出,中共国的问题更复杂。分配制度失衡、过去20年房地产发展过于激进,加上生育率下降和人口老化,人口与房地产双双坠落,通缩几乎无解。

他警告,美国1930年代的通缩抵消了过去25年的进步,而若中共国债务通缩与人口通缩持续,分配制度不变,最迟2040年代中期将抹去改革开放40年的全部经济成果。标志就是房地产暴跌引发的“全民负资产”。

阿波罗网评论员王笃然警告:“中南海已陷入通缩泥潭,解决不了。经济大萧条,正在上路。”

财经数据库/100年前,美国通缩;100年后,中国通缩。

历史没有新鲜事。

通缩会加重债务负担,而更重的债务负担又会带来更严重的通缩。

中国政府和居民家庭部门负债率都已很高,进入通缩后,债务问题凸显,由于人口老化开始加速,经济增长受到限制,将永远无法化解债务。

这个逻辑链条就是经济学家欧文·费雪(Irving Fisher,简称费雪)在1933年研究美国经济大萧条时提出的“债务-通缩理论”(Debt-Deflation Theoy)。

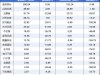

历史上最有名的一次通缩当属1929年到1933年的美国大萧条。从1929年到1933年,虽然美国的基础货币因为黄金的流入而有所增加(当时美国执行的是金本位货币制度),但美国的广义货币存量(M2)却下滑了33%,原因就是银行担心挤兑和资产质量恶化而惜贷,货币乘数大降,物价大幅下跌,这给经济造成了严重的破坏。

下面看看,通缩对美国经济的打击:

在大萧条期间,美国20%的商业银行由于财务困难而停业。按照现价计算,美国的国民生产净值(国民生产总值减去固定资产折旧后的余额)下跌了53%。在四年的时间中,实际收入水平下降了36%。1933年的人均实际收入水平与25年前的1908年经济萧条时期持平,四年的大萧条时期暂时性地抵消了25年来的进步。“在大萧条谷底时期,每三个就业人口就对应着一个失业人口”。

由于当时美国经济的大萧条如此严重,因此1933年开始的罗斯福新政(The New Deal)也没能将经济从泥淖中拖出。最终拯救美国经济的是第二次世界大战,因为战争机器的运转是对总需求的极端刺激。

而中国分配制度不合理、过去20年发地产发展过于激进,并伴随生育率下跌的长期趋势,人口与房地产全部从高位跌落,通缩看不到尽头。

美国1930年代的通缩抵消了过去25年的进步,中国的债务通缩、人口通缩如一直持续,而分配制度不变,最迟2040年代中期,会将中国改革开放40年的全部经济成果抹去,这个标志就是由于房地产暴跌而导致的“全民负资产”。

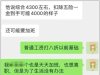

通缩将导致中国人的“工资性收入”增长停滞,而房地产不断下跌将导致中国人的“财产性收入”一直负增长。